伝統を守り革新を続ける。ニッカウヰスキー余市蒸溜所の職人たち

この記事のキーワード

SHARE

たった1本の万年筆で、2冊のノートに書き記されたスコットランドウイスキー造りの秘密。日本ウイスキーの父と呼ばれる竹鶴政孝の熱い想いから、北海道・余市で産声をあげたニッカウヰスキーは今もなおその精神を継いでいます。

1934年に余市で創業してから2024年で90年。この90年間ニッカウヰスキーを育て続け、そしてこの先の未来をつくる職人たちの声を届けます。

※アサヒグループホールディングスのプレスルーム2022年11月4日の記事を再構成しています。

ウイスキー製造で特徴的な「貯蔵」。二回の蒸溜を経た原酒を樽に詰め、数年から長いものは数十年もの間、自然の中で熟成します。樽に詰める段階の原酒はまだ無色透明。樽の成分を吸収しながら熟成が進むと、その色は琥珀色へと変わっていきます。そうして色だけではなく味も深まった原酒同士を掛け合わせて(混和)ウイスキーは完成へと近づいていきます。

今回紹介するのは、樽職人の西澤と、貯蔵と混和を担当する篠原。ともに高校卒業後からニッカへ入社した、生粋の職人たちです。

日本に存在する樽職人は現在60名ほどと言われています。各々が所属する会社は異なり、そのうちの3名が余市で腕を振るっています。西澤は高校卒業と同時にニッカウヰスキーに入社し、20歳までに蒸溜・混和を経験。その後は樽職人として約10年のキャリアを積んでいます。

「ウイスキーを熟成させるために樽を使用するのですが、すべてが新樽ではなく、複数回使用することが多いです。これはスコッチウイスキーの特徴でもありますね。新樽が原酒に与える影響を100%だとしたら、2回目には60%程度になります。3回目になるとあまり影響しなくなるので、中を焼きます。さらに天面や底板を取り換えると、新樽とまではいきませんが、味わいへの影響が増えます。逆に原酒はさまざまなキャラクターが必要なので、使用回数を重ねた樽に原酒を詰めることもあるんですよ。奥の深い世界です」

「興味深かったのは、樽詰め前よりもアルコール度数があがっていたケースですね。通常であれば、アルコール成分は時間の経過とともに揮発していきます。ところが、湿気が極端に低い場所であれば稀にその逆の現象が起きます。稀にと言ったのは、私の知る限り、そのメカニズムはまだ正確には解明されていないからです。今思うと、確かに西日の強い場所だったなとか、比較的高い場所に保管していたなとか、考えられる可能性はあるのですが、何が決め手だったのかは分からないんですね」

ウイスキーの起源には諸説がありますが、ウイスキーが樽で保管されるようになったのは18世紀頃だと言われています。それまでは無色透明な蒸溜酒として嗜まれていましたが、ウイスキーへの高額な酒税から逃れるために密造酒としてシェリー樽で保管したところ、お酒が樽の色に変化。さらに、ウイスキーにスモーキーな香りを付与するピート(草炭)もその時代に偶然使われたのだと伝えられています。私たちの知るウイスキーはいくつもの偶然が折り重なりあって生まれたものなのです。

「そうした偶然もウイスキー造りの面白いところではあるのですが、より多くの方にニッカのウイスキーをお届けするためには、品質を安定させなければいけません。そのためにニッカでは創業当初からの樽づくりを継承しています。例えば、樽の焼き加減。余市では標準焼き、濃い焼き、薄焼の三段階に分けられています。他の工場だと、ミディアムと呼ばれることもあるみたいです。肉の焼き加減みたいですよね(笑)」

「ニッカでは7割が標準焼きで、その他が濃い焼き・薄焼です。薄焼は長期保存に適した焼き方。濃い焼きはオーク材のバニリンという成分が出てきて、ハチミツや水飴のような香りを生み出します。そうやって樽の成分が溶出することで、ウイスキーの風合いが変化していくわけです。余市の樽の多くは1から作っている訳ではなく、現存の樽の修復、仕入れた樽の修繕やリメイクで作られています。一つ一つ木材の状態が異なるので、樽のコンディションを見ていく必要があるんですね」

仕入れた樽の中には、海外のメーカーが実際に使用していたものも含まれています。ただ、その品質にはバラツキがあり、そのまま流用することは難しいそうです。中にカメラを入れて調べたり、時には分解したりと、丁寧に検品する必要があります。

「余市の製樽は、竹鶴さんがスコットランドから持ち帰った、いわば本場の製法です。ところが、いざ海外から仕入れた樽の多くは手を入れる必要がある。残念なことではありますが、海外では製樽の技術はあまり継承されていないように感じます。実際に、日本の製樽職人に海外から学びに来るというケースもあるみたいですね」

一方で、日本においても樽職人の育成は課題だと西澤は言います。

「樽づくりは先輩たちの作業をよく見て、自分の手を動かすことが大事なんです。後継者を絶やさないために文章で残すようにはしているものの、樽にはそれぞれの個性があります。この樽で通用したやり方は、あの樽では通用しないなんてことは当たり前。とにかく樽を触るしかないから、すぐには一人前にはなれないですし、なんといってもすごい力仕事なんです」

「一方で、個性の異なる樽と対話しながら、作業するのはとにかく面白い。作業するたびに新しい挑戦をしているような感覚なんです」

海外で失われた伝統を楽しみながら守る西澤には、現在一つの目標があると言います。

「今私が目指しているのはウイスキーが漏れない樽を造ることです。『天使の分け前』は自然条件に左右されるのですが樽からウイスキーが漏れないようにすることは樽職人の腕の見せ所で、これを少しでも減らしたい。そして目指す樽づくりを極めた先に、また何か新しい発見があるかもしれません。果てしない道のりですよ(笑)」

続いては、樽の貯蔵と原酒の混和を担当する篠原。余市だけでなく、各地の工場での勤務経験もあるベテランです。

「ニッカウヰスキーは栃木にも工場があるんですが、そちらは規模が大きく貯蔵と混和で仕事が分けられています。余市の規模だと、貯蔵と混和が一つの仕事になっているんですね。混和は原酒をブレンドする作業なのですが、基本的にはブレンダーの指示に従って行います。私たちも樽に保管されている原酒の状態は把握しているものの、ウイスキーの味わいを決定づける工程ですから、指示通りに作業を行います。私たちの役割は、ウイスキーを世に出すための土台を固めるものと言えるのかもしれません」

余市の貯蔵庫は本場スコットランドと同様の外見をしています。竹鶴が過ごしたスコットランドのキャンベルタウンと余市は、湿潤で冷涼。ウイスキーをじっくりと時間をかけて熟成するための気候条件が揃っているのです。

「通常の貯蔵庫は通気性の良い作りになっていて、樽を低層で保管しています。学校を卒業してからずっとこの会社に勤めてますが、今は大分楽になりましたね。大体は、リフトで貯蔵庫まで運ばれた樽を整理してやればいい。ただ、完全に機械化できていない部分もあって、リフトが入り込めない場所なんかでは我々の手が必要になります。なかなかの力仕事ですよ」

そう言ってするすると樽を移動させる篠原。はたから見ると気軽にやっているようにしか見えないのですが、その重さは約250キログラム。樽のどこに力をかければいいのか熟知しているからこそ成せる業です。

「30年間、色々な工場を見てきましたが、ここまで昔ながらの手作業が残されているのは余市だけです。蒸溜も製樽も、ほぼ人の力だったでしょう? 貯蔵は近代化が今後どんどん進んでいくと思いますが地道に作業を続けてきたからこそ、できることもあります。たとえば、樽には原酒を注ぐための栓がありますよね。貯蔵する際にコルクと布で栓はしますが、逆さにすれば原酒が漏れてきます。だから余市では栓を下に向けないように移動させることを、新人の時に学ぶわけです。ところが、最初から機械化が進んでいる工場で、何かの拍子に手作業が必要になった時、知らず知らず栓を下向きにして樽を切ってしまう」

一方で、昨今のウイスキーブームによって、余市に求められる生産量は増加しており、近代化は加速しています。そこで、大量の樽を貯蔵するために建設されたのが41号棟自動式貯蔵庫。既に失われたものも含めて貯蔵庫は元々30棟あったので、通常であれば31号棟と名付けられるのですが、「余市(41)GO(号)」の意味を込めて41号棟となりました。ちょっとした遊び心が込められたこの貯蔵庫は、そのすべてが機械化されています。

樽は全てバーコードで管理されており、必要に応じてどこからでも機械的に樽を取り出すことができます。通常貯蔵庫と異なり低層・高層を含めた保管となるので、熟成度合いは今まで以上に正確に管理する必要があります。これまで余市で貯蔵しきれなかったものは別工場に出荷されていました。余市で造られた原酒であっても、熟成が他所で行われたものは「余市ブランド」として扱えません。そうした課題を解決することができるため、今後のウイスキー造りにおいて大きな強みにつながります。

「機械化・自動化が進んでいけば、均一な味を作り出すことはできるかもしれません。でも、余市のウイスキーは手作業だからこその良さがあるとも思っているんです。昔はマニュアルなんかないから、先輩の職人の姿を見て勉強するしかなかった。肌感とか経験則とか、今の価値観からすると効率の悪い部分もあると思いますが、その泥臭さが余市の味を生み出しているんじゃないかな。なんて、30年選手は思うわけですが、ここから先は若い世代が自分たちのやり方を選んでいくでしょう(笑)」

伝統を守りつつ革新を続けることで、余市のウイスキー造りは進化していきます。その果てにあるのは、竹鶴政孝が目指した「本物のウイスキー」だと言います。スコットランド滞在中に竹鶴がほれ込んだ一杯。どこのブランドかも定かではなく、その香りや味わいのみが文献に残されている、まさに幻の一杯です。

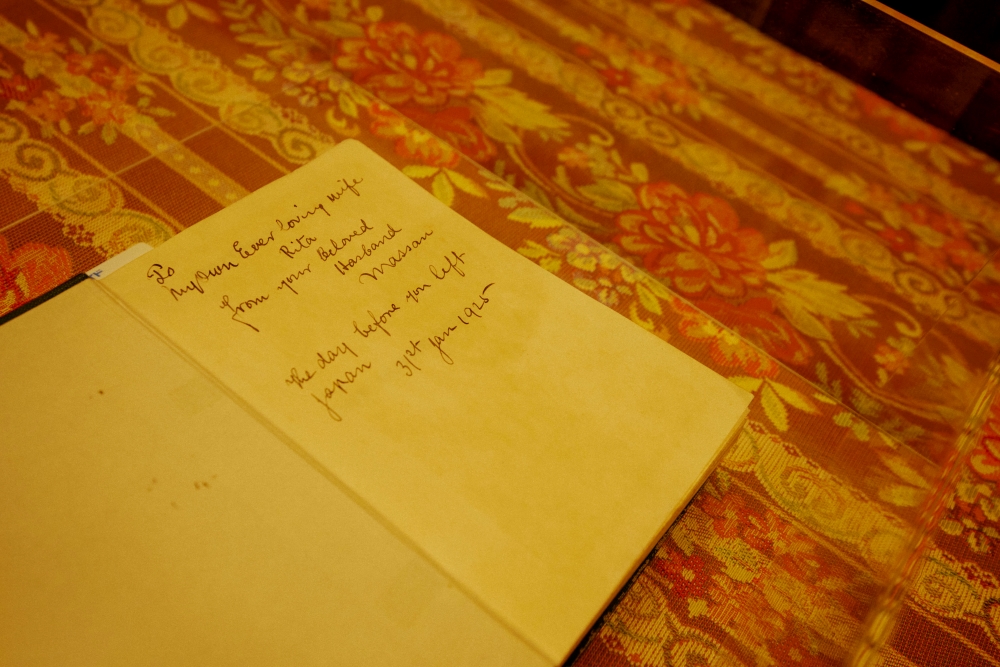

そんな浪漫を原動力にニッカウヰスキーを立ち上げた竹鶴政孝ですが、創業前は資金難に苦しんでいました。それを救ったのが、妻のリタです。当時二人は大阪に住んでいて、竹鶴は研究職として、リタは裕福な家庭の英語の家庭教師として働いていました。その時、リタが教えていた人々が出資者となってでき上がったのが、ニッカウヰスキーです。

ニッカウヰスキーの母とも呼べるリタは竹鶴より先に鬼籍に入りますが、その墓はニッカウヰスキー余市蒸溜所からいつでも眺められる場所に設置されています。竹鶴もまた、没後にリタと同じ墓に。今では2人で余市蒸溜所を見守っています。

日本のウイスキーの礎となった夫婦に見守られながら、ウイスキー職人たちは「本物のウイスキー」を目指し、これまでの90年とその未来を担っていきます。