りんごのスパークリングワイン「シードル」を楽しもう!

この記事のキーワード

SHARE

りんごのおいしい季節になってきましたね。そのまま食べたり、アップルパイにしたり、すりおろしてカレーに入れたりと楽しみ方はいろいろ。今回はりんごのスパークリングワイン「シードル」に注目してみました。

シードルの歴史から、シードルのつくり方まで、シードルのあれこれを紹介します。

INDEX

そもそも「シードル」ってなに?

「シードル」とは、りんごからつくったスパークリングワインのことで、「果実を発酵させてできた酒」を意味するラテン語「シセラ(Cicera)」が語源です。とても古い歴史があり、紀元前から造られてつくられていたそうです。

世界に広まるきっかけは、11世紀になってフランスのノルマンディ地方に定着したことです。フランスで生み出された独自の製法がイギリスに伝わり、その後、ロシアやヨーロッパ各地、オーストラリア、カナダでも愛飲されるようになりました。

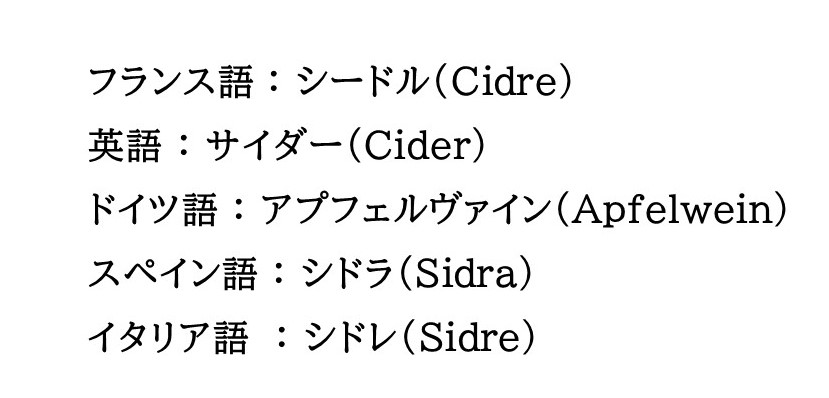

日本では「シードル」と呼びますが、各国それぞれの呼び名は下記の通りです。英語の「サイダー」は日本だと無色透明の炭酸飲料をイメージしますが、アメリカやカナダではアルコールを含まないりんごジュースを、イギリスでは比較的アルコール度の高いりんご酒を指すんです。

日本のシードル誕生は1954年。日本ウイスキ―の父、竹鶴政孝も関係が!?

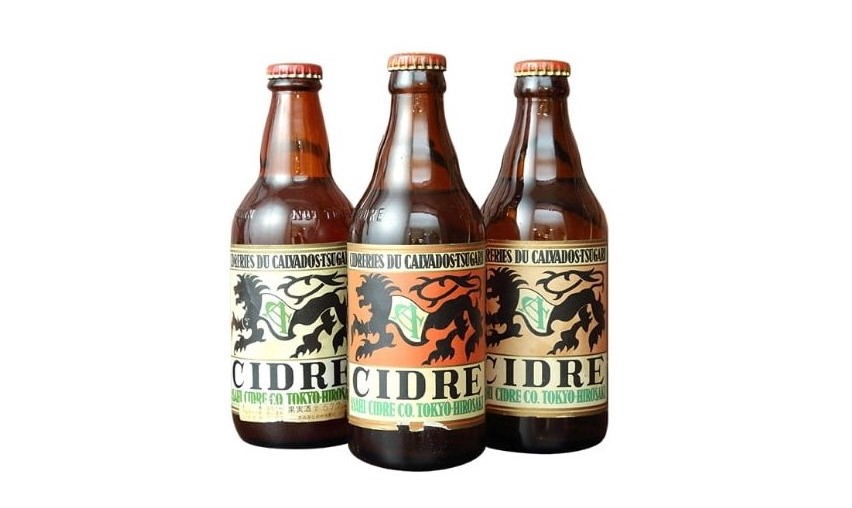

日本でシードルづくりがスタートしたのは1954年。朝日麦酒(現アサヒグループホールディングス)が共同出資して「朝日シードル株式会社」を設立しました。その2年後に「アサヒ シードル」が誕生したのが始まりとされています。

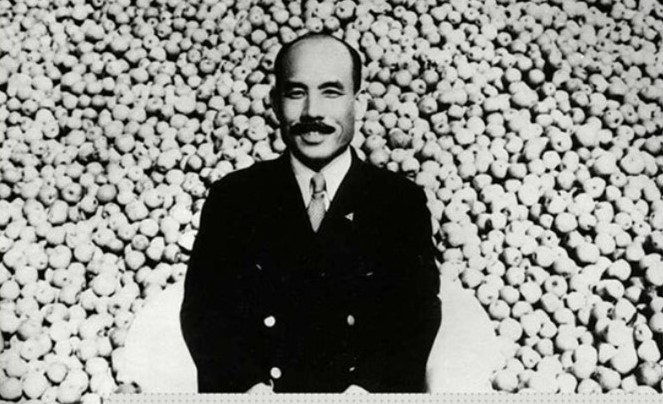

1960年にはニッカウヰスキー創業者である竹鶴政孝にシードル事業が引き継がれ、青森県弘前市内にニッカウヰスキー弘前工場として操業を開始しました。「日本ウイスキーの父」と呼ばれる竹鶴政孝ですが、実はりんごと深い関係があるんです。

当時、竹鶴政孝はウイスキーが熟成し販売できるようになるまで、北海道の余市でりんごを使ってジュースやお酒をつくって売り収入を得ていたそうです。ニッカを漢字で書くと「日果」。ニッカウヰスキーの名前は、その時に創業した「大日本果汁株式会社」が由来なのです。

そして今から50年前の1972年に「ニッカ シードル」が発売され、日本でシードルづくりが盛んになります。弘前工場では発売後もシードルを改良して数々の技術開発を行いました。

りんご100%のシードルはどうやってつくるの?

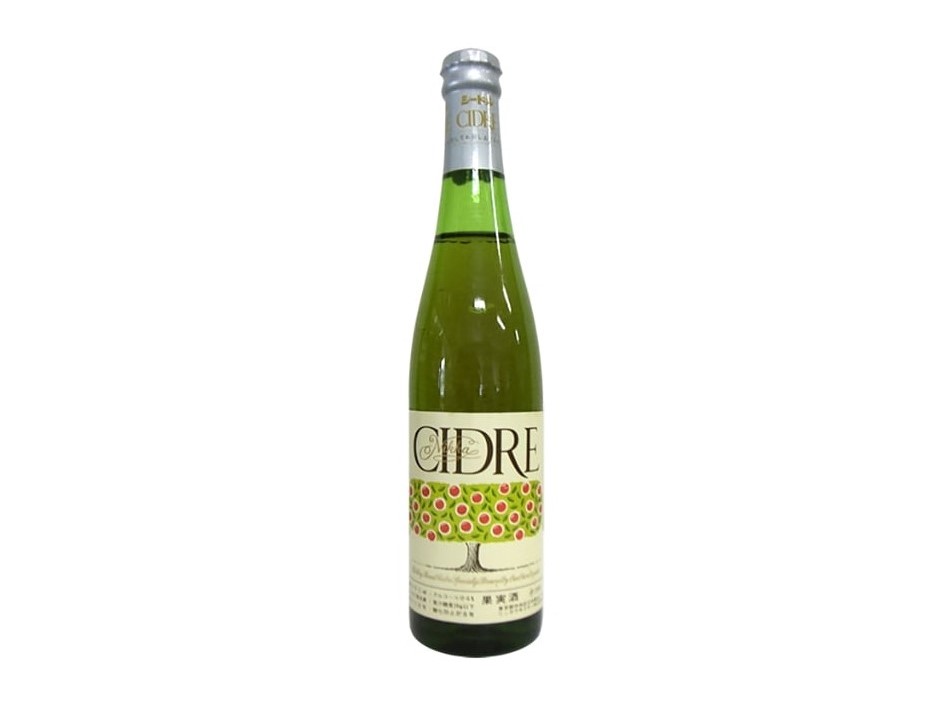

ニッカウヰスキーで製造している「ニッカ弘前 生シードル」のつくり方を紹介します。

“生”のシードルって何?と思いますよね。「ニッカ弘前 生シードル」は国産の生のりんごを丸ごと丁寧に搾った果汁をそのまま使用しています。そのりんご本来の香りを十分に引き出すため、製品の熱殺菌だけでなく、原料から瓶詰めまでの製造過程も非加熱で行う“生”シードル製法を採用しています。

海外では仕上げに熱処理をするのが主流ですが、「ニッカ弘前 生シードル」は熱処理をしていないので、まさに「生」なのです。熱も、糖も、水も加えない国産りんご100%の香りと味わいを楽しむことができます。

「ニッカ弘前 生シードル」ができるまで

いかがでしたか。「ニッカ弘前 生シードル」には、ここちよい甘さの「スイート」、味わいすっきりの「ドライ」、ふんわり華やかな「ロゼ」と3つのタイプがあります。あなた好みのシードルを見つけてみてはいかがでしょうか。