知れば知るほど魅力にハマる!ココアの楽しみ方

この記事のキーワード

SHARE

寒い季節にほっと心を温めてくれるココアは、多くの人に愛される冬の定番の飲みものですよね。今回は、ココアの原料であるカカオの特徴や、ココアの製法・栄養素・意外な使い方について、片岡物産株式会社の強矢 優志朗さんに聞きました。

この記事を読めば、きっと日々の暮らしにココアを取り入れたくなるはず。ぜひ最後までお楽しみください。

INDEX

ココアの製造方法と知られざる歴史

カカオから生まれるココア。脂肪分を取り除くのがチョコとの違い

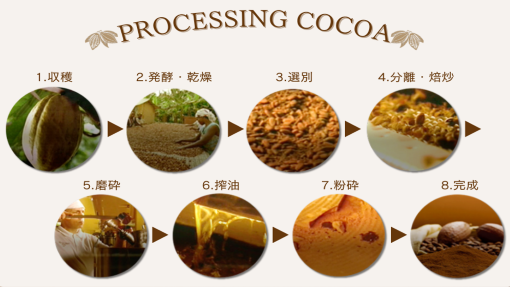

まずココアの製造方法から見ていきましょう。カカオは下記の図の通り製造されます。

1.収穫…ココアの原料であるカカオの実を割ると、中にカカオ豆が入っています。

2.発酵・乾燥…カカオ豆を発酵させ、乾燥させて水分を飛ばします。

3.選別…乾燥したカカオ豆は各国の厳しい基準に基づいて検査・選別された後、輸出されます。

4.分離・焙炒(ばいしょう)…粉砕・除皮して「カカオニブ」を作ります。カカオニブには脂肪分が多く含まれており、さらに焙炒(熱して焦がす)します。

5.磨砕…カカオニブをすり潰して「カカオマス」を作ります。ここまではチョコレートの製造方法と同じです。

6.搾油…その後、カカオマスから「ココアバター」と呼ばれる脂肪分を取り除き、ココアのかたまりを作ります。

7.粉砕…かたまりにしたものを細かく粉砕したものがココアパウダーです。

一方、チョコレートは5.で作られたカカオマスから脂肪分は取り除かず、ココアバターやミルク、砂糖を加えて製造します。

参考サイト:「バンホーテン ココア」ブランドサイト「ココアパウダーへのこだわり」

かつてカカオは「神の食べもの」と呼ばれるほど高級品だった!?

ココアの原材料であるカカオの歴史は、紀元前3000年頃に現在のメキシコから中央アメリカにかけて栄えた古代文明から始まったとされています。

カカオの学名「テオブロマ カカオ」は、ギリシャ語で「神の食べもの」を意味し、その名の通りカカオは特別なものとして扱われていました。アステカ帝国では、カカオは王様の飲みものと考えられていて、カカオ豆が貨幣として使われていた時代もあったと言われています。カカオ豆は高価かつ気高い貴重品で、身分の高い人々だけが口にできる特別なものだったのです。

16世紀頃、新大陸を発見したスペイン人がヨーロッパに持ち帰ったことで、ココアが広まり一般的に飲まれるようになりました。その頃のココアは現在とは大きく異なり、脂肪分が多く含まれているカカオマスをそのまま、あるいはお湯に混ぜて飲んでいました。水に溶けず、馴染まないのでドロドロとした飲み口だったそうです。さらに発酵した酸が残っていたため酸っぱく、現在のココアとは味も風味もかけ離れていたとか。

世紀の大発明!ココアをおいしくするための技術開発

この飲みにくいココアを改良し、現在のココアパウダーの製造法を確立したのが、オランダ人のバンホーテンです。19世紀初頭、バンホーテンはココアをより飲みやすくするために、2つの画期的な技術を開発しました。

1つ目は、「脱脂技術」です。焙煎したカカオ豆を絞ってココアバター(油脂分)の一部を取り除く脱脂技術を開発したことにより、水に馴染みやすいココアパウダーが製造できるようになり、従来のドロドロとした飲み口が改善されました。

2つ目は、「ダッチプロセス(アルカリゼーション)」です。ダッチプロセスとは酸性が強いカカオ豆にアルカリを加え、中性に近づける技術です。この技術によって、酸味が抑えられ、まろやかで飲みやすいココアが誕生しました。バンホーテンの発明によって、ココアは現在のようにおいしく飲めるものへと進化し、世界中で広く楽しまれる飲みものとなったのです。

体にうれしい!ココアに多く含まれている栄養素

ココアにはカカオ由来の多くの栄養素が含まれています。特に多く含まれているのが「ポリフェノール」と「食物繊維」です。

・赤ワインより豊富なカカオポリフェノール

ポリフェノールと言えば赤ワインを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、ココアに含まれるポリフェノールは、赤ワインよりも多いとされています。

・セロリやゴボウよりも多い食物繊維

ココアには食物繊維も豊富に含まれており、セロリやゴボウよりも多く含まれているとも言われています。

・カルシウムとマグネシウムのバランスがいいミネラル分

他にもココアにはカルシウム、マグネシウム、銅、亜鉛などのミネラル分も含まれています。特に牛乳と一緒に飲むと、カルシウムとマグネシウムのバランスが最も良いとされています。

ピュアココアを普段の食事に加えることで、手軽にポリフェノールや食物繊維、ミネラル分などを摂取することができるので、おすすめです。

ココアは飲むだけじゃない!?意外な活用法とアレンジアイデア

ひと手間でいつもと違うココアを楽しもう

「どうしたらココアをもっとおいしく作れますか?」という質問をよくいただきます。そんなときにおすすめする私のイチオシの作り方をご紹介します。

最近では、お湯や牛乳を注ぐだけで簡単に作れるインスタントココアの袋タイプ、粉の計量がいらず、持ち歩きにも便利な分包タイプ、さらに砂糖の量などもお好みで調整でき、お菓子作りでも大活躍のピュアココアなどさまざまな種類のココアが発売されていますが、今回はピュアココアで作るココアのレシピです。

<作り方>

1.手鍋にピュアココアと砂糖を入れ、弱火にかけながら少量の牛乳または水を加え、ペースト状になるまでよく練る

※ここでよく練らないとダマになってしまうので注意!

2.ペースト状になったら、さらに牛乳を少しずつ加え、よくかき混ぜる。

<おすすめアレンジ>

・マシュマロを入れればとろける甘さがプラスされて、濃厚な味わいに。

・ラム酒を入れると、大人向けなリッチなココアに変身します。

・塩ひとつまみを加えるとコクが増しますよ。

ピュアココアはアレンジをしやすいので、ぜひ自分好みの一杯を見つけてみてください。

味わいが引き立つ、ココアのちょいかけちょい足しアレンジ。コクもアップ!

ココアは飲み物やお菓子作りに使うイメージがありますが、ピュアココアはさまざまな食材と相性抜群! 普段の料理にちょい足しするだけで、味わいが引きたち、風味やコクをアップさせることができます。意外な組み合せレシピとアレンジを紹介します。

・生のフルーツやヨーグルトにかける

ピュアココアをフルーツやヨーグルトにひと振りすると、少しさっぱりした味わいになり、フルーツの甘みが引き立ちます。

・納豆や味噌ラーメンにひと工夫

意外かもしれませんが、納豆や味噌ラーメンにもココアパウダーが合うんです。

納豆:付属のタレやしょうゆなどいつもの味付けに、ココアパウダーを加える。

味噌ラーメン:仕上げにココアパウダーを少量かける。このひと手間でまろやかな味わいになりますよ。

・カレーにちょい足し

隠し味としてココアパウダーを入れるとコクが増します。

ココアパウダーが持つ栄養を手軽に摂ることができるので、いろいろな料理や食材にちょいかけちょい足しを試してみてください。

ココアとあんこの相性バツグン!?ナッツとベリーのココア羊羹レシピ

<材料>

・水…………………………………200ml

・粉末寒天………………………2g

・クランベリー(ドライ)……5g

・オレンジピール……………5g

・くるみ(素焼き)……………5g

<a>

・黒こしあん……………………………100g

・バンホーテン ピュア ココア…大さじ2

<下準備>

・クランベリー(ドライ)とオレンジピールに熱湯をまわしかけ、水気を除き、5mm角に切っておく。

・くるみは手で砕いておく。

<作り方>

1.ボウルにaを入れ、均一になるまで混ぜる。

2.鍋に水を入れ、粉末寒天をふり入れてよく混ぜ、火にかける(中火)。

3.絶えず鍋底から混ぜながら沸騰させ30秒程加熱し、粉寒天を溶かす。

4.1に3を少しづつ加え混ぜ、なめらかな状態になったら、濡らして水気をよくきった型に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。

5.固まったら型から外し、6〜8等分に切る。お好みでクランベリーやナッツをのせる

レシピ提供:「バンホーテン ココア」レシピ

手軽に温かいココアを楽しむなら、ペットボトルや缶もおすすめ

アサヒ飲料が販売するバンホーテンココアは、PET280ml、PET470ml、缶185gの3つのラインアップ。バンホーテンココアを100%使用し、ミルク入りでコク深い味わいの本格ココア飲料です。

text・photos 「ハレの日、アサヒ」編集部

ココアは飲むだけでなく、さまざまな料理にも活用できる万能食材です。日常生活にココア習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。